menu

8 Номер. интервенционный мобильный кинематограф

Numéro 8 : Le projet de Rodtchenko

проект Родченко

Зарождение кинопередвижек. Родченко и его «кино-автомобиль»

1920-е годы в Советском Союзе стали временем новых надежд, новых грёз, новых проектов. На свет появляются союзы художников-авангардистов, экспериментирующих с искусством и реальностью. Одной из наиболее ярких групп стало объединение ЛЕФ. Создают ЛЕФ писатели и художники, но режиссёры и архитекторы также не остаются в стороне. В основе объединения стоят футуристы: Н. Н. Асеев, О. М. Брик, С. М. Третьяков, Б. А. Кушнер, Б. И. Арватов, Н. Ф. Чужак. Лидером ЛЕФА становится В. В. Маяковский. Это творческое объединение провозглашает себя единственным представителем настоящего революционного искусства.

Согласно теоретикам ЛЕФа «Сама практическая жизнь должна быть окрашена искусством». Живопись должна выйти за границы холста. Живопись - «не картина, а вся совокупность живописного оформления быта». Литература должна превратить каждый речевой акт в произведение искусства. Подразумевается, что искусство проникнет в быт настолько глубоко, что разница между творцами и потребителями полностью сотрётся. «Масса радостно и вольно вдвигается в процесс творчества» - высказывают надежду теоретики ЛЕФа.

Именно работники ЛЕФа вводят в употребление термин «социальный заказ». Они противопоставляют свою деятельность идеалистической мысли о свободной воле художника и призывают к выполнению социального заказа пролетариата.

Художники ЛЕФа провозглашают, что искусство должно быть рациональным. Искусство создаётся не благодаря вдохновению, но по чертежам. Это «производственное», технологичное искусство. Эта идея очень близка другим представителям авангарда, а именно конструктивистам. Конструктивизм получает своё название благодаря той концепции, что искусство должно «конструировать» мир объектов, а не отображать его.

В 1923 лидер объединения ЛЕФ, Владимир Маяковский, создаёт журнал ЛЕФ.

ЛЕФ. Обложки выпусков.

Он состоит из 5 разделов:

Программа.

Теория.

Книга.

Факты.

Практика.

«Программа» состоит из 2-3 декларативных статей. Наиболее важные статьи написаны лично Маяковским. Это манифесты, идеи которых затем разрабатываются в разделе «Теория». Раздел «Теория» самый важный. Здесь публикаются статьи, в которых поднимаются проблемы литературы и языка, но также и вопросы живописи, кинематографа и театра. На страницах журнала можно увидеть декларацию Дзиги Вертова о перспективах развития кинематографа, статью Сергея Эйзенштейна «Монтаж аттракционов» и так далее. Этот журнал становится площадкой, на которой прорабатываются концепты «левого фронта»: от «искусства-жизнестроения» и до дебатов о приёмах «делания искусства». Раздел «Книга» делится на три рубрики: «мы рекламируем», «мы поощряем» и «мы гильотинируем». В первом номере журнала один из авторов ЛЕФа пишет статью, в которой провозглашает, что «Нам абсолютно чуждо беспристрастие в оценке литературных явлений». Рецензии на книги по истории литературы и эстетики гораздо более многочисленны, нежели рецензии на художественную литературу. В разделе «Факты» можно встретить факты из культурной жизни «левого» искусства. Здесь освещаются выступления артистов ЛЕФа, дискуссии о «левом» искусстве, новости провинциальных группировок ЛЕФ, а так же зарубежные новости «левого» искусства. Раздел «Практика» содержит литературные произведения. Поэзия встречается гораздо чаще, чем проза. Можно увидеть тексты Маяковского, Асеева, Пастернака.

Также публикуются произведения писателей, не состоящих в ЛЕФе: рассказы Бабеля, отрывки из романов Веселого, пьесы и рассказы зарубежных авторов. В этом разделе публике предлагаются не только литературные произведения, но и фотографии работ художников-конструктивистов, архитекторов, представителей прикладных искусств. Среди этих авторов выделяется Александр Родченко, скульптор, фотограф, художник, один из теоретиков конструктивизма и основатель советского дизайна и рекламы. Александр Родченко Родченко чрезвычайно заинтересован в искусстве кинематографа. В 1922 году он работает над титрами к кинохроникам Дзиги Вертова. Он создаёт рисованные титры с элементами своих беспредметных композиций, вырезал объемы из бумаги и картона. Титры были графическими, пространственными или же динамическими. Динамические титры более натурально входят в ткань фильма, притягивают внимание, предстают в виде специфического аттракциона. Родченко сотрудничает с журналом «Кино-фот», где пробует свои возможности в качестве художника-полиграфиста.

Он создаёт несколько обложек, используя технику фотомонтажа. В 1920 году Александр Родченко знакомится с Владимиром Маяковским. Они оба разделяют мнение о том, что плакат - это самая «подходящая» форма визуального искусства для выражения революционных идей. Исходя из этого, Родченко и Маяковский создают союз под названием «Реклам-конструкторы».

Маяковский получает заказы и работает над рекламным текстом, в то время как Родченко занимается общим художественным оформлением плакатов. Вместе они создают более 100 афиш и этикеток. Этот дуэт создаёт базу для политического плаката конструктивизма. Нужно отметить, что деятельность Маяковского не ограничивается поэзией. Он драматург, сценарист, режиссёр, актёр, художник и, конечно же, главный редактор журнала ЛЕФ. Маяковский восхищается кинематографом: «Для вас кино — зрелище. Для меня — почти миросозерцание.

Кино — проводник движения.

Кино — новатор литератур.

Кино — разрушитель эстетики.

Кино — бесстрашность.

Кино — спортсмен.

Кино — рассеиватель идей.»

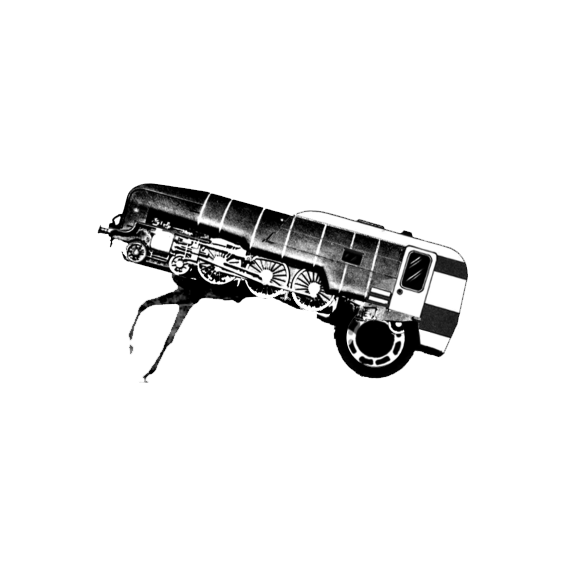

Маяковский остаётся революционером, даже когда полностью погружается в творческий процесс - театр и кинематограф для него должны стать пространством, в котором актёр выступает в роли автора и режиссёра. И в фильме 1918 года «Не для денег рождённый» он воплощает в жизнь идею актёра-автора: он пишет сценарий и играет в фильме главную роль. Маяковский в фильме «Не для денег рождённый». Неудивительно, что в 1923 году Маяковский приглашает Родченко работать в журнале ЛЕФ. Но Александр Родченко занимается не только оформлением обложек всех номеров журнала. В первом номере журнала появляется статья «В производство!», автор которой Осип Брик прославляет Родченко как художника-конструктивиста: «Родченко понимает, что в абстрактном познавании цвета и формы задача художника, а в уменье практически разрешить любое заданье на оформленье конкретной вещи... Родченко знает, что, сидя у себя в мастерской, ничего не сделаешь, что надо итти в реальную работу, нести свой организаторский дар туда, где он нужен, - в производство.» В той же статье представлены «работы конструктивиста Родченко»: четыре обложки книг и «Проект кино-автомобилей». Этот проект иллюстрирует две основные оси развития культуры в 1920-е годы. Во-первых, речь идёт об увлечении и восхищении механизмами и промышленностью. Поскольку культура этой эпохи стремится достичь Будущего, желает оказаться в Будущем здесь и сейчас, все надежды возлагаются на прогресс. Так, например, Маяковский описывает в своих стихотворениях города будущего: быт насыщен электричеством, в каждой квартире есть лифт, ведущий к дирижаблю. Во-вторых, здесь виден другой принцип, который захватывает умы, а именно движение. Культура 1920-х годов - культура мобильная. Люди «отделяются» от земли: они оставляют всё нажитое и перемещаются, как перекати-поле. Архитекторы начинают проектировать мобильные дома, которые можно отделить от земли, демонтировать, перевезти на другое место, где их можно собрать заново. Другой проект: дома, которые поворачиваются и следуют за солнечными лучами и при этом планировку с трансформируемыми помещениями. Эта эпоха населена людьми - «покорителями пространства морей, океанов и суши... Они сами себе и Бог, и Судья, и Закон.» Нужно отметить, что идея мобильного кинематографа появилась на советской земле ещё в 1919 году. В течение Гражданской войны (1918-1922) Дзига Вертов участвует в работе «агитпоезда». Эти поезда были мобильным учреждением, которые приезжали в города и деревни Страны Советов, давали возможность купить книги и журналы, написать жалобу на работу местных властей, послушать лекцию и посмотреть хроники. В ходе своей работы на этих поездах Вертов создаёт три фильма: «Битва в Царицыне» (1919), «Агитпоезд ВЦИК» (1921) и «История Гражданской войны» (1922). Естественно, эти поезда зависимы от наличия рельсов. Так что появляется другой тип кинопередвижки: гужевой кинематограф. Однако, в новом веке, в эпоху, прославляющую технику и прогресс, кинематограф не может передвигаться таким способом. Так что Родченко предлагает рациональную идею, которая уже имеет под собой определённую базу, и которая попадает на благодатную почву. В формирующемся в это время тоталитарном государстве кинематограф становится одним из любимых инструментов пропаганды: властям необходимо внедрить идеи в умы людей, которые не умеют читать. И фургоны мобильного кинематографа начинают появляться по всей территории Страны Советов. В фургоны загружают копии фильмов, и кинопередвижки отправляются в колхозы, посёлки и деревни. Кинематограф преподносится властями как «культурный рычаг перевоспитания масс». В губерниях кинозалов было немного: так, например, в Вятской губернии в 1920-е годы их было с десяток. В 1923-м году здесь появляется первая кинопередвижка. К 1935-му году регион насчитывает уже 307 передвижных киноустановок: 70 в городах и 237 в деревнях. По статистике 1936 года общее количество кинопередвижек в стране достигает 14 331. И количество варьируется в разных республиках и областях. Естесственно, после Второй мировой войны их количество сильно возрастает. Кинопередвижки появляются по всей стране: от Чукотки и Якутии и до Московской области. В течение Второй мировой войны кинопередвижки используются, чтобы показывать войскам актуальные хроники. После Второй мировой войны СССР начинает производить кинопередвижки в промышленном масштабе. Появляются специализированные заводы, как, например, Новгородский киномеханический завод. Он был основан в 1965 году с целью производства специализированного кинематографического транспорта. Другие заводы (как УАЗ) просто увеличивают свой производственный ряд и добавляют кинопередвижку на конвейерную ленту.

Появляется даже специализированная кинопередвижка: кинопередвижка для детей. В конце концов, кинопередвижка становится настолько распространённым явлением, что сама попадает на экраны фильмов. Так, в фильме «Королева бензоколонки» 1962 года один из персонажей - водитель кинопередвижки, который время от времени показывает фильмы на бензозаправке. История автомобильной кинопередвижки начинается в 1923-м году со статьёй Родченко. Когда телевизор появляется в каждой квартире, их количество сильно падает. Но даже сегодня в малонаселённых областях страны, там, где мало кинозалов, можно встретиться с кино на колёсах.

Он состоит из 5 разделов:

Программа.

Теория.

Книга.

Факты.

Практика.

«Программа» состоит из 2-3 декларативных статей. Наиболее важные статьи написаны лично Маяковским. Это манифесты, идеи которых затем разрабатываются в разделе «Теория». Раздел «Теория» самый важный. Здесь публикаются статьи, в которых поднимаются проблемы литературы и языка, но также и вопросы живописи, кинематографа и театра. На страницах журнала можно увидеть декларацию Дзиги Вертова о перспективах развития кинематографа, статью Сергея Эйзенштейна «Монтаж аттракционов» и так далее. Этот журнал становится площадкой, на которой прорабатываются концепты «левого фронта»: от «искусства-жизнестроения» и до дебатов о приёмах «делания искусства». Раздел «Книга» делится на три рубрики: «мы рекламируем», «мы поощряем» и «мы гильотинируем». В первом номере журнала один из авторов ЛЕФа пишет статью, в которой провозглашает, что «Нам абсолютно чуждо беспристрастие в оценке литературных явлений». Рецензии на книги по истории литературы и эстетики гораздо более многочисленны, нежели рецензии на художественную литературу. В разделе «Факты» можно встретить факты из культурной жизни «левого» искусства. Здесь освещаются выступления артистов ЛЕФа, дискуссии о «левом» искусстве, новости провинциальных группировок ЛЕФ, а так же зарубежные новости «левого» искусства. Раздел «Практика» содержит литературные произведения. Поэзия встречается гораздо чаще, чем проза. Можно увидеть тексты Маяковского, Асеева, Пастернака.

Также публикуются произведения писателей, не состоящих в ЛЕФе: рассказы Бабеля, отрывки из романов Веселого, пьесы и рассказы зарубежных авторов. В этом разделе публике предлагаются не только литературные произведения, но и фотографии работ художников-конструктивистов, архитекторов, представителей прикладных искусств. Среди этих авторов выделяется Александр Родченко, скульптор, фотограф, художник, один из теоретиков конструктивизма и основатель советского дизайна и рекламы. Александр Родченко Родченко чрезвычайно заинтересован в искусстве кинематографа. В 1922 году он работает над титрами к кинохроникам Дзиги Вертова. Он создаёт рисованные титры с элементами своих беспредметных композиций, вырезал объемы из бумаги и картона. Титры были графическими, пространственными или же динамическими. Динамические титры более натурально входят в ткань фильма, притягивают внимание, предстают в виде специфического аттракциона. Родченко сотрудничает с журналом «Кино-фот», где пробует свои возможности в качестве художника-полиграфиста.

Он создаёт несколько обложек, используя технику фотомонтажа. В 1920 году Александр Родченко знакомится с Владимиром Маяковским. Они оба разделяют мнение о том, что плакат - это самая «подходящая» форма визуального искусства для выражения революционных идей. Исходя из этого, Родченко и Маяковский создают союз под названием «Реклам-конструкторы».

Маяковский получает заказы и работает над рекламным текстом, в то время как Родченко занимается общим художественным оформлением плакатов. Вместе они создают более 100 афиш и этикеток. Этот дуэт создаёт базу для политического плаката конструктивизма. Нужно отметить, что деятельность Маяковского не ограничивается поэзией. Он драматург, сценарист, режиссёр, актёр, художник и, конечно же, главный редактор журнала ЛЕФ. Маяковский восхищается кинематографом: «Для вас кино — зрелище. Для меня — почти миросозерцание.

Кино — проводник движения.

Кино — новатор литератур.

Кино — разрушитель эстетики.

Кино — бесстрашность.

Кино — спортсмен.

Кино — рассеиватель идей.»

Маяковский остаётся революционером, даже когда полностью погружается в творческий процесс - театр и кинематограф для него должны стать пространством, в котором актёр выступает в роли автора и режиссёра. И в фильме 1918 года «Не для денег рождённый» он воплощает в жизнь идею актёра-автора: он пишет сценарий и играет в фильме главную роль. Маяковский в фильме «Не для денег рождённый». Неудивительно, что в 1923 году Маяковский приглашает Родченко работать в журнале ЛЕФ. Но Александр Родченко занимается не только оформлением обложек всех номеров журнала. В первом номере журнала появляется статья «В производство!», автор которой Осип Брик прославляет Родченко как художника-конструктивиста: «Родченко понимает, что в абстрактном познавании цвета и формы задача художника, а в уменье практически разрешить любое заданье на оформленье конкретной вещи... Родченко знает, что, сидя у себя в мастерской, ничего не сделаешь, что надо итти в реальную работу, нести свой организаторский дар туда, где он нужен, - в производство.» В той же статье представлены «работы конструктивиста Родченко»: четыре обложки книг и «Проект кино-автомобилей». Этот проект иллюстрирует две основные оси развития культуры в 1920-е годы. Во-первых, речь идёт об увлечении и восхищении механизмами и промышленностью. Поскольку культура этой эпохи стремится достичь Будущего, желает оказаться в Будущем здесь и сейчас, все надежды возлагаются на прогресс. Так, например, Маяковский описывает в своих стихотворениях города будущего: быт насыщен электричеством, в каждой квартире есть лифт, ведущий к дирижаблю. Во-вторых, здесь виден другой принцип, который захватывает умы, а именно движение. Культура 1920-х годов - культура мобильная. Люди «отделяются» от земли: они оставляют всё нажитое и перемещаются, как перекати-поле. Архитекторы начинают проектировать мобильные дома, которые можно отделить от земли, демонтировать, перевезти на другое место, где их можно собрать заново. Другой проект: дома, которые поворачиваются и следуют за солнечными лучами и при этом планировку с трансформируемыми помещениями. Эта эпоха населена людьми - «покорителями пространства морей, океанов и суши... Они сами себе и Бог, и Судья, и Закон.» Нужно отметить, что идея мобильного кинематографа появилась на советской земле ещё в 1919 году. В течение Гражданской войны (1918-1922) Дзига Вертов участвует в работе «агитпоезда». Эти поезда были мобильным учреждением, которые приезжали в города и деревни Страны Советов, давали возможность купить книги и журналы, написать жалобу на работу местных властей, послушать лекцию и посмотреть хроники. В ходе своей работы на этих поездах Вертов создаёт три фильма: «Битва в Царицыне» (1919), «Агитпоезд ВЦИК» (1921) и «История Гражданской войны» (1922). Естественно, эти поезда зависимы от наличия рельсов. Так что появляется другой тип кинопередвижки: гужевой кинематограф. Однако, в новом веке, в эпоху, прославляющую технику и прогресс, кинематограф не может передвигаться таким способом. Так что Родченко предлагает рациональную идею, которая уже имеет под собой определённую базу, и которая попадает на благодатную почву. В формирующемся в это время тоталитарном государстве кинематограф становится одним из любимых инструментов пропаганды: властям необходимо внедрить идеи в умы людей, которые не умеют читать. И фургоны мобильного кинематографа начинают появляться по всей территории Страны Советов. В фургоны загружают копии фильмов, и кинопередвижки отправляются в колхозы, посёлки и деревни. Кинематограф преподносится властями как «культурный рычаг перевоспитания масс». В губерниях кинозалов было немного: так, например, в Вятской губернии в 1920-е годы их было с десяток. В 1923-м году здесь появляется первая кинопередвижка. К 1935-му году регион насчитывает уже 307 передвижных киноустановок: 70 в городах и 237 в деревнях. По статистике 1936 года общее количество кинопередвижек в стране достигает 14 331. И количество варьируется в разных республиках и областях. Естесственно, после Второй мировой войны их количество сильно возрастает. Кинопередвижки появляются по всей стране: от Чукотки и Якутии и до Московской области. В течение Второй мировой войны кинопередвижки используются, чтобы показывать войскам актуальные хроники. После Второй мировой войны СССР начинает производить кинопередвижки в промышленном масштабе. Появляются специализированные заводы, как, например, Новгородский киномеханический завод. Он был основан в 1965 году с целью производства специализированного кинематографического транспорта. Другие заводы (как УАЗ) просто увеличивают свой производственный ряд и добавляют кинопередвижку на конвейерную ленту.

Появляется даже специализированная кинопередвижка: кинопередвижка для детей. В конце концов, кинопередвижка становится настолько распространённым явлением, что сама попадает на экраны фильмов. Так, в фильме «Королева бензоколонки» 1962 года один из персонажей - водитель кинопередвижки, который время от времени показывает фильмы на бензозаправке. История автомобильной кинопередвижки начинается в 1923-м году со статьёй Родченко. Когда телевизор появляется в каждой квартире, их количество сильно падает. Но даже сегодня в малонаселённых областях страны, там, где мало кинозалов, можно встретиться с кино на колёсах.

SOMMAIRE DU NUMERO 8

--------------------

--------------------

Commander la version papier

100%

100%

Live Chat is Online

Chatting

0

×

–

undefined

Powered by