menu

8 Номер. интервенционный мобильный кинематограф

Numéro 8 : По пути ярмарки

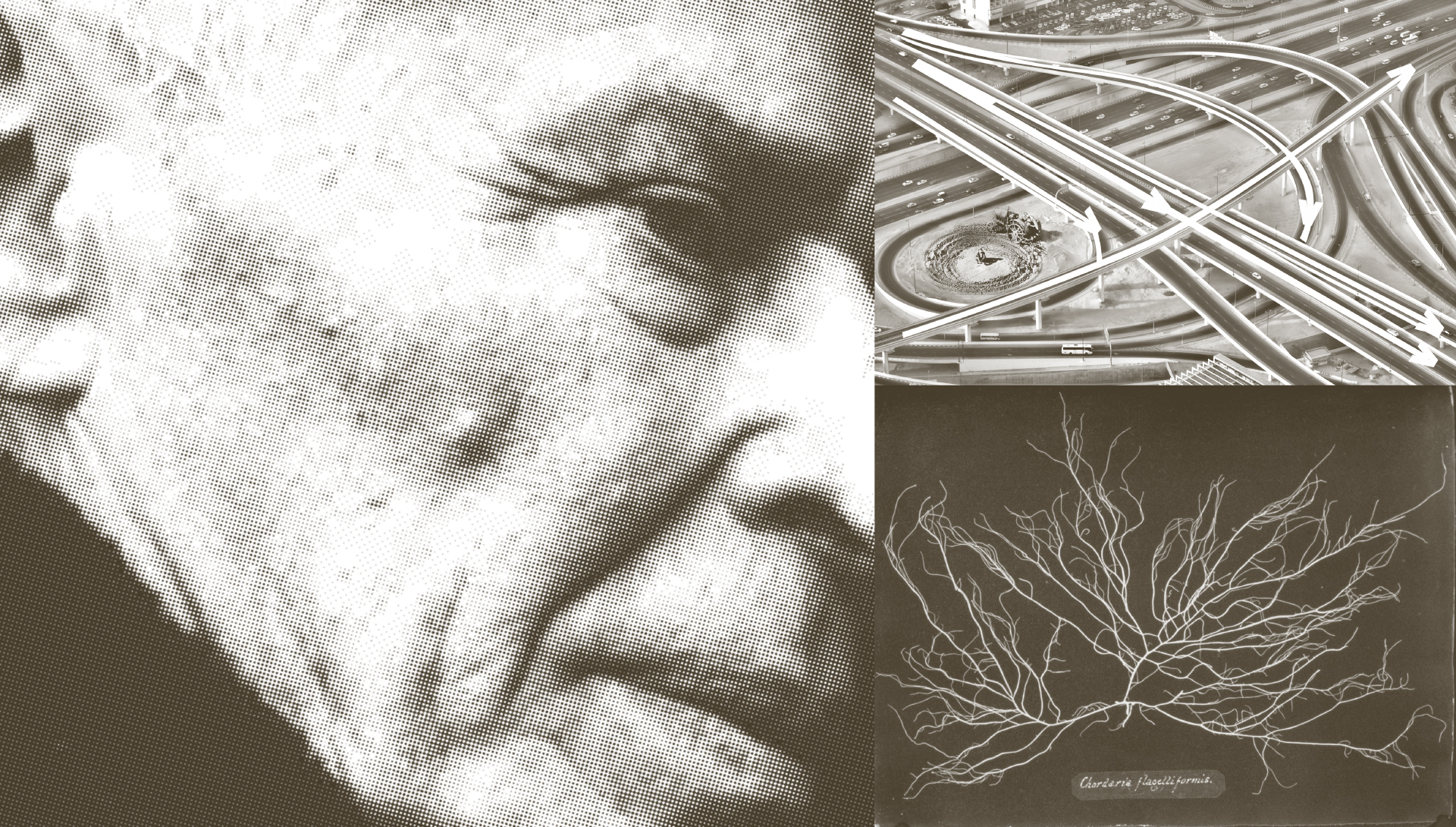

Танцы вокруг инфраструктуры

«... Чем вы объясните интерес, который проявляли архитекторы советского авангарда к таким нестационарным конструкциям, как трибуны и киоски?

- Всё дело в том, что в то время ещё не было инфраструктуры.»

Другой день, другой журналист, другая страна.

- Когда век кино только начинался, кинопоказы часто проходили в шатре, а проектор находился в фургоне или грузовике...

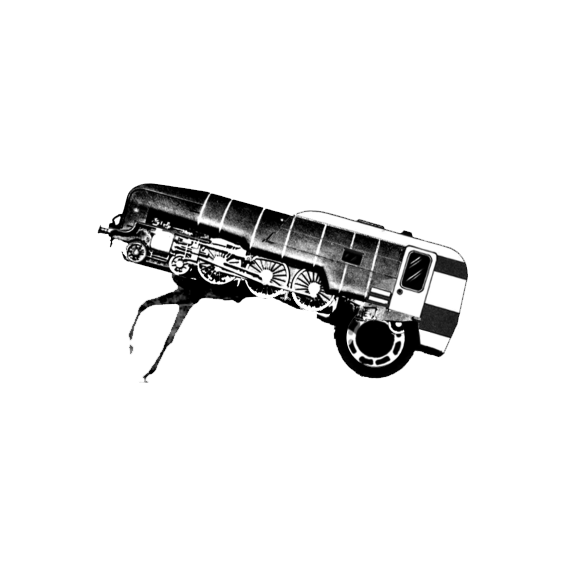

- Да, потому что в то время ещё не было инфраструктуры. «Всё дело в том, что в то время ещё не было инфраструктуры» - неизменное объяснение кочевого образа жизни. Следуя этой логике, неоседлые структуры являются вынужденной мерой. На неё приходится согласиться в ожидании возникновения инфраструктуры, с приходом которой и начнутся серьёзные проекты. Это проявление градостроительного дарвинизма, предлагающего теорию о том, что нестационарные формы естественным образом эволюционируют в стационарные. Неоседлое пространство может быть лишь чем-то временным, что подготавливает город к созданию инфраструктур или же даёт время на их восстановление. Давайте на минутку покинем этот классный город, заученно твердящий о ценности неоднородных сообществ, важности разнообразия и гостеприимства. Пойдём глубже, рассмотрим его серьёзную сторону, создаваемую застройщиком и инженером, одетым в униформу ведущих вузов. Прислушаемся к молитвенному шёпоту: «Инфраструктура!». Совокупность структурных элементов, соединенных для обеспечения работы целой структуры. Это слово наполнено волшебством, а его определение кокетливо перекликается с лентой Мёбиуса. С самого начала оно исключает всех, кто не имеет отношения к сообществу градостроителей и инженеров. Мы живём под владычеством инфраструктуры. Сегодня уже никто не говорит ни о зданиях, ни о дорогах, ни о мостах, ни о автобусных маршрутах - всё это заменило слово инфраструктура. Пока ещё используют слова «спортивные и культурные сооружения». Этот термин совсем недавно придавал смысл систематическому размещению стадионов, а затем и медиатек во всех городах, которые решились вступить в борьбу за территориальное первенство. Города разыгрывали карту привлекательности, которой, как предполагалось, обладали эти сооружения. Эти целительные объекты должны были спасти наши города, застрявшие в прошлом, и придать им современный вид. Раньше говорили «сооружения». Сегодня все твердят - инфраструктура. «Инфраструктура, способная (и вот это самый важный аспект для тех, кто интересуется кочевым образом жизни) оживить город, квартал... Инфраструктура, достаточная для того, чтобы гарантировать привлекательность города... Эта новая инфраструктура становится рычагом градостроительного развития...» Нужно лишь изучить выступления и печатные источники на тему градостроительной коммуникации. Смысловые обороты совсем не похожи на нейтральные высказывания - тем самым авторы города дают нам понять, что каждое их действие имеет под собой основание. Безнадежно запутанный порядок защищает нашу политическую, социальную, градостроительную систему от краха или застоя. Всё, на что кочевой город был бы не способен, но что естественным образом заменяет инфраструктура. Однако, отследив историческую нить «инфраструктуры» и изучив то, что этот термин перенимает от техники и инновации, в нём можно различить его связь с кочевым городом. Мы обнаруживаем, что связь между инфраструктурой и кочевым городом не так однозначна. Создается ощущение, что кочевой город танцует с инженерией, техникой и их драгоценной инфраструктурой то вальс, то танго, то апаш. В связи с этим кинематограф, который включает в себя все три аспекта - оборудование, изобретение, технику - позволяет живо отследить всё, что произошло в этом веке. 21 июля 2014 года, Турвиль ля Ривьер «Из окна вагона поезда, идущего по маршруту Париж-Руан, можно заметить участок земли, дом и трейлеры. И вот пожалуйста! Господин Сабо стоит перед своим грузовиком и готовит свою семью к отъезду. Он приглашает нас зайти на свою территорию, показывает свой грузовик, а затем показывает дом. «Мой отец организовывал ярмарки, он был дрессировщиком, затем решил организовывать базары, затем занялся плавкой олова... Мои дети в здании... Вы знаете, я путешественник, и именно путешественники популяризировали ткани, упряжь для лошадей, орудия земледелия и кинематограф... Мы передвигались из России в Европу, держали путь через Индию, устраивали ярмарки, показывали в одном месте то, что видели в другом... Что касается кинематографа... Что ж, мой дед, который до этого был боксёром, показывал фильмы - особенно мне запомнились «Жокей Джеки» и «Тесто и динамит» - а моя бабушка растягивала огромную простыню, на которой он и показывал фильмы.» Арно Лемаршан в своей книге «Анклавы номадов» (издательский дом Croquant) отмечает, что в начальной своей стадии кинематограф никак не ассоциировался с проекционными залами. В театрах Парижа и Москвы случились два серьёзных пожара. Они напугали публику, которая начала считать, что смотреть кино в шатрах и под навесами гораздо благоразумнее, поскольку те позволяют быстро выбраться наружу. Так что распространением копий первых фильмов занимаются в основном люди, ведущие кочевой образ жизни. По большей части это цыгане мануш, которые вплоть до 1912 года выкупают у киностудий их продукцию. Благодаря ярмарочной сети распространяются не только плоды кинематографа, но и его «новые технологии». Но студия Pathé хочет добиться монополии и добивается контроля над всей системой кинопроизводства и распространения фильмов. Кочевые люди попадают под удар - Pathé насаждает принцип аренды киноплёнок и заменяет им право покупки фильмов. Из-за возросших издержек кочевые предприниматели оказываются не в состоянии оставаться на рынке. В итоге кто-то обращается к студиям по другую сторону Атлантики, тогда как другие с головой уходят в кинопроизводство. В одной деревне они создают фильм по услышанным историям, а в другой или в третьей - показывают его. Это именно то, что мы делаем сегодня. Это то, что выражали некоторые эксперименты «прямого кинематографа» 1960 и 1970-х годов, заставляя актеров проникаться в реальной жизни той атмосферой, которую они испытывали на съёмках. Выведя передвижные кинотеатры из конкурентной борьбы в тот самый момент, когда публика уже распробовала новое развлечение и становилась всё более требовательной, Pathé создали для себя превосходные условия для формирования системы стационарных кинотеатров в масштабах всей страны. Зрители привыкают и ходят на киносеансы в закрытые помещения, преодолевая свой изначальный страх перед ними. В данном конкретном случае передвижной кинематограф не является временной формой, позволяющей дождаться формирования инфраструктуры и спроектировать кинозал или сеть залов. Он представляет собой форму немонополистической конкуренции, которую Pathé должны уничтожить, чтобы развить свою инфраструктуру. Проходит шесть лет. На юго-западном фронте, где Красная армия сражается с армиями Врангеля и Деникина, предпринимаются попытки создания революционной пропаганды. До этого момента пропаганда распространяется через плакаты и прессу, через процветающие киоски или через мультипликационные видео в нескольких кинотеатрах в крупных городах. Но в этой изменчивой войне агит-пропу (агитация-пропаганда) приходится адаптироваться и в прямом смысле мобилизоваться. Итак, появляются различные новые формы мобильного агит-пропа. В 1920-м году на Волгу спускается агипароход «Красная звезда», а на рельсах можно увидеть его железнодорожный аналог «Октябрьская Революция». Некоторые из этих средств передвижения включают театральную труппу, передвижной театр, съемочную группу, лабораторию, библиотеку и типографию. Исаак Бабель, направленный в конармию в качестве военного корреспондента от газеты «Красный кавалерист», упоминает об этих поездах, оснащённых типографиями, в которые он сдаёт свои записи. Режиссер Дзига Вертов участвует в деятельности агитпоезда ВЦИК. На каждой остановке устанавливается оборудование, и кинематографические работы Вертова демонстрируются на железнодорожных станциях или в кинотеатрах. Безусловно, кочевая форма кинематографа агит-пропа является необходимостью - нужно восполнить нехватку «инфраструктуры» на фронте. Но в то же время - это способ использовать уже существующую инфраструктуру: рельсы, вокзал и даже кинематограф. Кочевое оборудование улучшает прифронтовую территорию и наделяет существующие объекты новой программой, полностью меняет старую. Но кроме того поезд занимается собирательством. Команды Вертова снимают, фиксируют картинку. Как это повлияет на кинофильмы того, кто в 1923 году написал свой манифест «Киноки. Переворот» на страницах журнала, предоставленного поэтом Маяковским? «Я - киноглаз. Я глаз механический. Я машина, показывающая вам мир таким, каким только я его смогу увидеть. Я освобождаю себя с сегодня навсегда от неподвижности человеческой. Я в непрерывном движении. Я приближаюсь и удаляюсь от предметов, я подлезаю под них, я влезаю в них, двигаюсь рядом с мордой бегущей лошади, я врезаюсь на полном ходу в толпу, я бегу перед бегущими солдатами, я опрокидываюсь на спину, я поднимаюсь вместе с аэропланами, я падаю и взлетаю вместе с падающими и взлетающими телами. Вот я, аппарат, бросился по равнодействующей, лавируя среди хаоса движений, фиксируя движение с движения от самых сложных комбинаций. ... Освобожденный от временный и пространственных рамок, я сопоставляю любые точки вселенной, где бы я их ни зафиксировал. Мой путь к созданию свежего восприятия мира. Вот я и расшифровываю по-новому неизвестный вам мир.» Кто это говорит? Режиссер? Камера? Поезд? Но самым известным опытом передвижного кинематографа несомненно остаётся кинопоезд Медведкина, воспроизведенный Крисом Маркёром в 1970х. Самый настоящий поезд, полностью оснащённый для производства короткометражных фильмов, в 1932 году проехал по всему Советскому Союзу, чтобы заснять городское и сельское население за работой. Отснятые фильмы были тут же монтировались и на следующий день показывались людям, которые в нём снимались. В данном случае речь также идёт о разновидности агит-пропа. Но эти фильмы не похожи на обычную пропаганду. В отличие от последней, хоть это и не очевидно для современного западного глаза, короткометражные фильмы Медведкина не столько восхваляют проект планификации, сколько берут на себя роль его инструмента, который периодически пугает. Кинопоказы приводят к дискуссиям, порой жестоким, которые граничат с опытом LCR (Lutte, Critique, Réforme), маоистского французского и японского движения 1970-х годов. Плохой рабочий или негодный ответственный работник публично осуждается и доводится до высказывания самокритики. Кроме того, фильмам кинопоезда случается противоречить официальному вектору пропаганды - режиссёр посвящает одну из работ «старым рабочим», превознося их огромный опыт, что идёт в разрез с повсеместно распространяемым изображением юной нации социалистической страны. Поднятые в фильмах проблемы вполне конкретны, а дебаты направлены на их решение. Ещё бы немного, и Медведкина можно было бы назвать основателем жанра корпоративного фильма, инструмента управления, направленного на информирование персонала и увеличение количества или качества продукции путем применения новой политики управления персоналом. Однако, есть важное различие - а именно место. По сути эти фильмы предназначены не для национальной или международной сети компаний, но для локального и контекстуального использования. Эти фильмы созданы с участием и для тех, кто их смотрит. Традиционное представление о зрителях полностью видоизменяется. Цель ясна: съёмки «советской реальности» и дальнейший её показ участникам съёмок позволяют по мнению авангардистов реально влиять на жизнь, строить новое общество. Улучшая эффективность, кинопоезд помогает реализовать План. Кинопоезд Медведкина - не паллиативное средство в обществе с нехваткой инфраструктуры. Это искупительный, а порой и карающий караван (покидая завод, Медведкин периодически оставляет там оператора и камеру без плёнки, которые внушают такой страх, что темпы производства остаются на должном уровне). Передвижной кинематограф следует за географией производственной инфраструктуры и старается её улучшить. В данном случае передвижное оборудование становится одним из инструментов индустриального и сельскохозяйственного планирования государства. Уменьшение размеров современного оборудования кинопоказа, помимо обустройства домашнего кинотеатра и создания многочисленных впечатляющих арт-объектов, служит, в основном, тем же целям. Оно позволяет легче и проще передавать изображение в мире бизнеса, развлечений или исследований. Придать кинематографу кочевой вид. Сегодня этот вопрос встаёт и перед нами. И мы начинаем наш путь с этой тайной остановки в истории кинематографа. Как только мы приступили к работе о современном номадизме, мы почувствовали, что вынуждены снимать фильмы и заставлять их путешествовать. Для начала снимать фильмы, чтобы документировать с участниками съёмок кочевой город. Затем везти эти фильмы из одного «кочевого анклава» в другой, чтобы создать связь между отдельными личностями и группами, разделенными и расколотыми государством, полицией, армией, которые стараются удержать их в состоянии беспокойства, удобного для управления. Так мы учимся у кино-автомобиля Родченко и владельцев трейлеров, как превратить грузовик в кинозал, чтобы привозить наши фильмы туда, где обитают кочевые люди - туда, где, чаще всего, нет никакой кинематографической структуры. Напротив, внедрение инфраструктуры кинопоказа периодически приводит к гибели ярмарки, как это случилось с Виллёрбанн. Выселение из трущоб квартала Суа начинается с того, что частная компания, привлечённая ценой на землю и расположением квартала, который находится у узловой точки дорожной сети в окрестностях Лиона, принимает решение построить здесь кинотеатр со множеством залов. Местные власти, либо конкурируя с этой компанией, либо потворствуя ей, делают следующий шаг и приступают к «переквалификации» квартала. Проект обретает форму, к нему прилипает ярлык «Гранд Лион», а жители трущоб изгоняются при помощи экскаватора. Эти взятые наугад примеры свидетельствуют о том, насколько сложно связаны друг с другом инфраструктура и кочевая жизнь. Передвижное оборудование и кочевая архитектура выступают для инфраструктуры то в роли конкурента, то в качестве преемника, то становятся причиной деформации инфраструктуры, то сами превращаются в инструмент выполнения плана, то, наоборот, показывают единство и сплоченность перед лицом жестокости инфраструктуры. Связь этих явлений крайне неоднозначна. Необходимость кочевых структур никак не укладывается только лишь во временное существование в ожидании прихода инфраструктуры. Различные проявления передвижного кинематографа встраиваются в ось развития модернистского проекта, который стремится создать новое общество посредством технологии. Далёкий от пережитков дедовских способов занятия пространства, современный, технически подкованный кочевник становится зачинщиком перемен, в том числе - градостроительных. Ещё раз процитируем Вертова: «МЫ очищаем киночество от примазавшихся к нему, от музыки, литературы и театра, ищем своего, нигде не краденого ритма и находим его в движениях вещей. МЫ приглашаем ... В чистое поле, в пространство с четырьмя измерениями (3 + время), в поиски своего материала, своего метра и ритма.» Эта спасительная программа всё ещё не исполнена, но ей, вне всяких сомнений, необходимо следовать. На сегодняшний момент эта программа использует пространство ярмарки в качестве своего инкубатора и площадки для экспериментов. Вот уже много лет, как на праздничных ярмарках можно увидеть развернувшиеся на 180° (а затем и 360°) стереоскопические показы фильмов с использованием дым-машины, запахов, с креслами, двигающимися в ритме с действием на экране. Однако пришлось дождаться, пока данная техника не была установлена в торговом центре Лиона, чтобы культурный обозреватель осмотрел всю её подноготную и вынес свой безапелляционный приговор. «Мы оказываемся посреди действа, где только форма имеет значение. Мы потрясены, окружены дымом, оглушены, перед нами пускают пыль в глаза. Это оборудование относится скорее к ярмарке на площади Нации, нежели к кинозалу, а фильмы, которые здесь «показывают», ничего не рассказывают, никак не выходят за рамки видео игры... Мы пока ещё ждём настоящий фильм, с настоящим сценарием и историей, достойной использованного технического оснащения». Сайт culture box (http://culture-box.francetvinfo.fr) в рубрике «Кинематограф» в статье от 12 марта 2013 года задаётся вопросом «5D, кинематограф или базарный аттракцион?». Статью завершает неоднозначная фраза: «Мы мечтаем о космической опере в 5D...» Перед нами ещё одно ожидание мессии, на этот раз не инфраструктурного, но художественного, способного заполнить «киноцеркви», в которых Вертов собирался спасти людей, изобретя передвижной кинематограф. Тот самый мобильный кинематограф, которому в 1923 году Родченко придавал вид кино-автомобиля, который должен был действовать «как любой другой эффективный инструмент. Как пожарная машина. Он смог бы приняться за дело в тот же миг, когда получит сигнал, и приехать в нужное время и в нужное место: Проектор. Комната. Экран.» Бродячий кинематограф должен быть чем-то иным, поскольку он живёт по другим принципам, нежели та зрелищная продукция, которую обычно предлагают в храмах инфраструктуры. По своей природе инфраструктура сопротивляется изменчивости среды. Лишь ярмарочное пространство учитывает это непостоянство и способно отзываться на это четвертое измерение пространства, которое хотел покорить Вертов - на время, которому официальный город пытается противостоять.

- Когда век кино только начинался, кинопоказы часто проходили в шатре, а проектор находился в фургоне или грузовике...

- Да, потому что в то время ещё не было инфраструктуры. «Всё дело в том, что в то время ещё не было инфраструктуры» - неизменное объяснение кочевого образа жизни. Следуя этой логике, неоседлые структуры являются вынужденной мерой. На неё приходится согласиться в ожидании возникновения инфраструктуры, с приходом которой и начнутся серьёзные проекты. Это проявление градостроительного дарвинизма, предлагающего теорию о том, что нестационарные формы естественным образом эволюционируют в стационарные. Неоседлое пространство может быть лишь чем-то временным, что подготавливает город к созданию инфраструктур или же даёт время на их восстановление. Давайте на минутку покинем этот классный город, заученно твердящий о ценности неоднородных сообществ, важности разнообразия и гостеприимства. Пойдём глубже, рассмотрим его серьёзную сторону, создаваемую застройщиком и инженером, одетым в униформу ведущих вузов. Прислушаемся к молитвенному шёпоту: «Инфраструктура!». Совокупность структурных элементов, соединенных для обеспечения работы целой структуры. Это слово наполнено волшебством, а его определение кокетливо перекликается с лентой Мёбиуса. С самого начала оно исключает всех, кто не имеет отношения к сообществу градостроителей и инженеров. Мы живём под владычеством инфраструктуры. Сегодня уже никто не говорит ни о зданиях, ни о дорогах, ни о мостах, ни о автобусных маршрутах - всё это заменило слово инфраструктура. Пока ещё используют слова «спортивные и культурные сооружения». Этот термин совсем недавно придавал смысл систематическому размещению стадионов, а затем и медиатек во всех городах, которые решились вступить в борьбу за территориальное первенство. Города разыгрывали карту привлекательности, которой, как предполагалось, обладали эти сооружения. Эти целительные объекты должны были спасти наши города, застрявшие в прошлом, и придать им современный вид. Раньше говорили «сооружения». Сегодня все твердят - инфраструктура. «Инфраструктура, способная (и вот это самый важный аспект для тех, кто интересуется кочевым образом жизни) оживить город, квартал... Инфраструктура, достаточная для того, чтобы гарантировать привлекательность города... Эта новая инфраструктура становится рычагом градостроительного развития...» Нужно лишь изучить выступления и печатные источники на тему градостроительной коммуникации. Смысловые обороты совсем не похожи на нейтральные высказывания - тем самым авторы города дают нам понять, что каждое их действие имеет под собой основание. Безнадежно запутанный порядок защищает нашу политическую, социальную, градостроительную систему от краха или застоя. Всё, на что кочевой город был бы не способен, но что естественным образом заменяет инфраструктура. Однако, отследив историческую нить «инфраструктуры» и изучив то, что этот термин перенимает от техники и инновации, в нём можно различить его связь с кочевым городом. Мы обнаруживаем, что связь между инфраструктурой и кочевым городом не так однозначна. Создается ощущение, что кочевой город танцует с инженерией, техникой и их драгоценной инфраструктурой то вальс, то танго, то апаш. В связи с этим кинематограф, который включает в себя все три аспекта - оборудование, изобретение, технику - позволяет живо отследить всё, что произошло в этом веке. 21 июля 2014 года, Турвиль ля Ривьер «Из окна вагона поезда, идущего по маршруту Париж-Руан, можно заметить участок земли, дом и трейлеры. И вот пожалуйста! Господин Сабо стоит перед своим грузовиком и готовит свою семью к отъезду. Он приглашает нас зайти на свою территорию, показывает свой грузовик, а затем показывает дом. «Мой отец организовывал ярмарки, он был дрессировщиком, затем решил организовывать базары, затем занялся плавкой олова... Мои дети в здании... Вы знаете, я путешественник, и именно путешественники популяризировали ткани, упряжь для лошадей, орудия земледелия и кинематограф... Мы передвигались из России в Европу, держали путь через Индию, устраивали ярмарки, показывали в одном месте то, что видели в другом... Что касается кинематографа... Что ж, мой дед, который до этого был боксёром, показывал фильмы - особенно мне запомнились «Жокей Джеки» и «Тесто и динамит» - а моя бабушка растягивала огромную простыню, на которой он и показывал фильмы.» Арно Лемаршан в своей книге «Анклавы номадов» (издательский дом Croquant) отмечает, что в начальной своей стадии кинематограф никак не ассоциировался с проекционными залами. В театрах Парижа и Москвы случились два серьёзных пожара. Они напугали публику, которая начала считать, что смотреть кино в шатрах и под навесами гораздо благоразумнее, поскольку те позволяют быстро выбраться наружу. Так что распространением копий первых фильмов занимаются в основном люди, ведущие кочевой образ жизни. По большей части это цыгане мануш, которые вплоть до 1912 года выкупают у киностудий их продукцию. Благодаря ярмарочной сети распространяются не только плоды кинематографа, но и его «новые технологии». Но студия Pathé хочет добиться монополии и добивается контроля над всей системой кинопроизводства и распространения фильмов. Кочевые люди попадают под удар - Pathé насаждает принцип аренды киноплёнок и заменяет им право покупки фильмов. Из-за возросших издержек кочевые предприниматели оказываются не в состоянии оставаться на рынке. В итоге кто-то обращается к студиям по другую сторону Атлантики, тогда как другие с головой уходят в кинопроизводство. В одной деревне они создают фильм по услышанным историям, а в другой или в третьей - показывают его. Это именно то, что мы делаем сегодня. Это то, что выражали некоторые эксперименты «прямого кинематографа» 1960 и 1970-х годов, заставляя актеров проникаться в реальной жизни той атмосферой, которую они испытывали на съёмках. Выведя передвижные кинотеатры из конкурентной борьбы в тот самый момент, когда публика уже распробовала новое развлечение и становилась всё более требовательной, Pathé создали для себя превосходные условия для формирования системы стационарных кинотеатров в масштабах всей страны. Зрители привыкают и ходят на киносеансы в закрытые помещения, преодолевая свой изначальный страх перед ними. В данном конкретном случае передвижной кинематограф не является временной формой, позволяющей дождаться формирования инфраструктуры и спроектировать кинозал или сеть залов. Он представляет собой форму немонополистической конкуренции, которую Pathé должны уничтожить, чтобы развить свою инфраструктуру. Проходит шесть лет. На юго-западном фронте, где Красная армия сражается с армиями Врангеля и Деникина, предпринимаются попытки создания революционной пропаганды. До этого момента пропаганда распространяется через плакаты и прессу, через процветающие киоски или через мультипликационные видео в нескольких кинотеатрах в крупных городах. Но в этой изменчивой войне агит-пропу (агитация-пропаганда) приходится адаптироваться и в прямом смысле мобилизоваться. Итак, появляются различные новые формы мобильного агит-пропа. В 1920-м году на Волгу спускается агипароход «Красная звезда», а на рельсах можно увидеть его железнодорожный аналог «Октябрьская Революция». Некоторые из этих средств передвижения включают театральную труппу, передвижной театр, съемочную группу, лабораторию, библиотеку и типографию. Исаак Бабель, направленный в конармию в качестве военного корреспондента от газеты «Красный кавалерист», упоминает об этих поездах, оснащённых типографиями, в которые он сдаёт свои записи. Режиссер Дзига Вертов участвует в деятельности агитпоезда ВЦИК. На каждой остановке устанавливается оборудование, и кинематографические работы Вертова демонстрируются на железнодорожных станциях или в кинотеатрах. Безусловно, кочевая форма кинематографа агит-пропа является необходимостью - нужно восполнить нехватку «инфраструктуры» на фронте. Но в то же время - это способ использовать уже существующую инфраструктуру: рельсы, вокзал и даже кинематограф. Кочевое оборудование улучшает прифронтовую территорию и наделяет существующие объекты новой программой, полностью меняет старую. Но кроме того поезд занимается собирательством. Команды Вертова снимают, фиксируют картинку. Как это повлияет на кинофильмы того, кто в 1923 году написал свой манифест «Киноки. Переворот» на страницах журнала, предоставленного поэтом Маяковским? «Я - киноглаз. Я глаз механический. Я машина, показывающая вам мир таким, каким только я его смогу увидеть. Я освобождаю себя с сегодня навсегда от неподвижности человеческой. Я в непрерывном движении. Я приближаюсь и удаляюсь от предметов, я подлезаю под них, я влезаю в них, двигаюсь рядом с мордой бегущей лошади, я врезаюсь на полном ходу в толпу, я бегу перед бегущими солдатами, я опрокидываюсь на спину, я поднимаюсь вместе с аэропланами, я падаю и взлетаю вместе с падающими и взлетающими телами. Вот я, аппарат, бросился по равнодействующей, лавируя среди хаоса движений, фиксируя движение с движения от самых сложных комбинаций. ... Освобожденный от временный и пространственных рамок, я сопоставляю любые точки вселенной, где бы я их ни зафиксировал. Мой путь к созданию свежего восприятия мира. Вот я и расшифровываю по-новому неизвестный вам мир.» Кто это говорит? Режиссер? Камера? Поезд? Но самым известным опытом передвижного кинематографа несомненно остаётся кинопоезд Медведкина, воспроизведенный Крисом Маркёром в 1970х. Самый настоящий поезд, полностью оснащённый для производства короткометражных фильмов, в 1932 году проехал по всему Советскому Союзу, чтобы заснять городское и сельское население за работой. Отснятые фильмы были тут же монтировались и на следующий день показывались людям, которые в нём снимались. В данном случае речь также идёт о разновидности агит-пропа. Но эти фильмы не похожи на обычную пропаганду. В отличие от последней, хоть это и не очевидно для современного западного глаза, короткометражные фильмы Медведкина не столько восхваляют проект планификации, сколько берут на себя роль его инструмента, который периодически пугает. Кинопоказы приводят к дискуссиям, порой жестоким, которые граничат с опытом LCR (Lutte, Critique, Réforme), маоистского французского и японского движения 1970-х годов. Плохой рабочий или негодный ответственный работник публично осуждается и доводится до высказывания самокритики. Кроме того, фильмам кинопоезда случается противоречить официальному вектору пропаганды - режиссёр посвящает одну из работ «старым рабочим», превознося их огромный опыт, что идёт в разрез с повсеместно распространяемым изображением юной нации социалистической страны. Поднятые в фильмах проблемы вполне конкретны, а дебаты направлены на их решение. Ещё бы немного, и Медведкина можно было бы назвать основателем жанра корпоративного фильма, инструмента управления, направленного на информирование персонала и увеличение количества или качества продукции путем применения новой политики управления персоналом. Однако, есть важное различие - а именно место. По сути эти фильмы предназначены не для национальной или международной сети компаний, но для локального и контекстуального использования. Эти фильмы созданы с участием и для тех, кто их смотрит. Традиционное представление о зрителях полностью видоизменяется. Цель ясна: съёмки «советской реальности» и дальнейший её показ участникам съёмок позволяют по мнению авангардистов реально влиять на жизнь, строить новое общество. Улучшая эффективность, кинопоезд помогает реализовать План. Кинопоезд Медведкина - не паллиативное средство в обществе с нехваткой инфраструктуры. Это искупительный, а порой и карающий караван (покидая завод, Медведкин периодически оставляет там оператора и камеру без плёнки, которые внушают такой страх, что темпы производства остаются на должном уровне). Передвижной кинематограф следует за географией производственной инфраструктуры и старается её улучшить. В данном случае передвижное оборудование становится одним из инструментов индустриального и сельскохозяйственного планирования государства. Уменьшение размеров современного оборудования кинопоказа, помимо обустройства домашнего кинотеатра и создания многочисленных впечатляющих арт-объектов, служит, в основном, тем же целям. Оно позволяет легче и проще передавать изображение в мире бизнеса, развлечений или исследований. Придать кинематографу кочевой вид. Сегодня этот вопрос встаёт и перед нами. И мы начинаем наш путь с этой тайной остановки в истории кинематографа. Как только мы приступили к работе о современном номадизме, мы почувствовали, что вынуждены снимать фильмы и заставлять их путешествовать. Для начала снимать фильмы, чтобы документировать с участниками съёмок кочевой город. Затем везти эти фильмы из одного «кочевого анклава» в другой, чтобы создать связь между отдельными личностями и группами, разделенными и расколотыми государством, полицией, армией, которые стараются удержать их в состоянии беспокойства, удобного для управления. Так мы учимся у кино-автомобиля Родченко и владельцев трейлеров, как превратить грузовик в кинозал, чтобы привозить наши фильмы туда, где обитают кочевые люди - туда, где, чаще всего, нет никакой кинематографической структуры. Напротив, внедрение инфраструктуры кинопоказа периодически приводит к гибели ярмарки, как это случилось с Виллёрбанн. Выселение из трущоб квартала Суа начинается с того, что частная компания, привлечённая ценой на землю и расположением квартала, который находится у узловой точки дорожной сети в окрестностях Лиона, принимает решение построить здесь кинотеатр со множеством залов. Местные власти, либо конкурируя с этой компанией, либо потворствуя ей, делают следующий шаг и приступают к «переквалификации» квартала. Проект обретает форму, к нему прилипает ярлык «Гранд Лион», а жители трущоб изгоняются при помощи экскаватора. Эти взятые наугад примеры свидетельствуют о том, насколько сложно связаны друг с другом инфраструктура и кочевая жизнь. Передвижное оборудование и кочевая архитектура выступают для инфраструктуры то в роли конкурента, то в качестве преемника, то становятся причиной деформации инфраструктуры, то сами превращаются в инструмент выполнения плана, то, наоборот, показывают единство и сплоченность перед лицом жестокости инфраструктуры. Связь этих явлений крайне неоднозначна. Необходимость кочевых структур никак не укладывается только лишь во временное существование в ожидании прихода инфраструктуры. Различные проявления передвижного кинематографа встраиваются в ось развития модернистского проекта, который стремится создать новое общество посредством технологии. Далёкий от пережитков дедовских способов занятия пространства, современный, технически подкованный кочевник становится зачинщиком перемен, в том числе - градостроительных. Ещё раз процитируем Вертова: «МЫ очищаем киночество от примазавшихся к нему, от музыки, литературы и театра, ищем своего, нигде не краденого ритма и находим его в движениях вещей. МЫ приглашаем ... В чистое поле, в пространство с четырьмя измерениями (3 + время), в поиски своего материала, своего метра и ритма.» Эта спасительная программа всё ещё не исполнена, но ей, вне всяких сомнений, необходимо следовать. На сегодняшний момент эта программа использует пространство ярмарки в качестве своего инкубатора и площадки для экспериментов. Вот уже много лет, как на праздничных ярмарках можно увидеть развернувшиеся на 180° (а затем и 360°) стереоскопические показы фильмов с использованием дым-машины, запахов, с креслами, двигающимися в ритме с действием на экране. Однако пришлось дождаться, пока данная техника не была установлена в торговом центре Лиона, чтобы культурный обозреватель осмотрел всю её подноготную и вынес свой безапелляционный приговор. «Мы оказываемся посреди действа, где только форма имеет значение. Мы потрясены, окружены дымом, оглушены, перед нами пускают пыль в глаза. Это оборудование относится скорее к ярмарке на площади Нации, нежели к кинозалу, а фильмы, которые здесь «показывают», ничего не рассказывают, никак не выходят за рамки видео игры... Мы пока ещё ждём настоящий фильм, с настоящим сценарием и историей, достойной использованного технического оснащения». Сайт culture box (http://culture-box.francetvinfo.fr) в рубрике «Кинематограф» в статье от 12 марта 2013 года задаётся вопросом «5D, кинематограф или базарный аттракцион?». Статью завершает неоднозначная фраза: «Мы мечтаем о космической опере в 5D...» Перед нами ещё одно ожидание мессии, на этот раз не инфраструктурного, но художественного, способного заполнить «киноцеркви», в которых Вертов собирался спасти людей, изобретя передвижной кинематограф. Тот самый мобильный кинематограф, которому в 1923 году Родченко придавал вид кино-автомобиля, который должен был действовать «как любой другой эффективный инструмент. Как пожарная машина. Он смог бы приняться за дело в тот же миг, когда получит сигнал, и приехать в нужное время и в нужное место: Проектор. Комната. Экран.» Бродячий кинематограф должен быть чем-то иным, поскольку он живёт по другим принципам, нежели та зрелищная продукция, которую обычно предлагают в храмах инфраструктуры. По своей природе инфраструктура сопротивляется изменчивости среды. Лишь ярмарочное пространство учитывает это непостоянство и способно отзываться на это четвертое измерение пространства, которое хотел покорить Вертов - на время, которому официальный город пытается противостоять.

SOMMAIRE DU NUMERO 8

--------------------

--------------------

Commander la version papier

100%

100%

Live Chat is Online

Chatting

0

×

–

undefined

Powered by